Rewilding Ackermannbogen – Bericht vom Planungstreffen

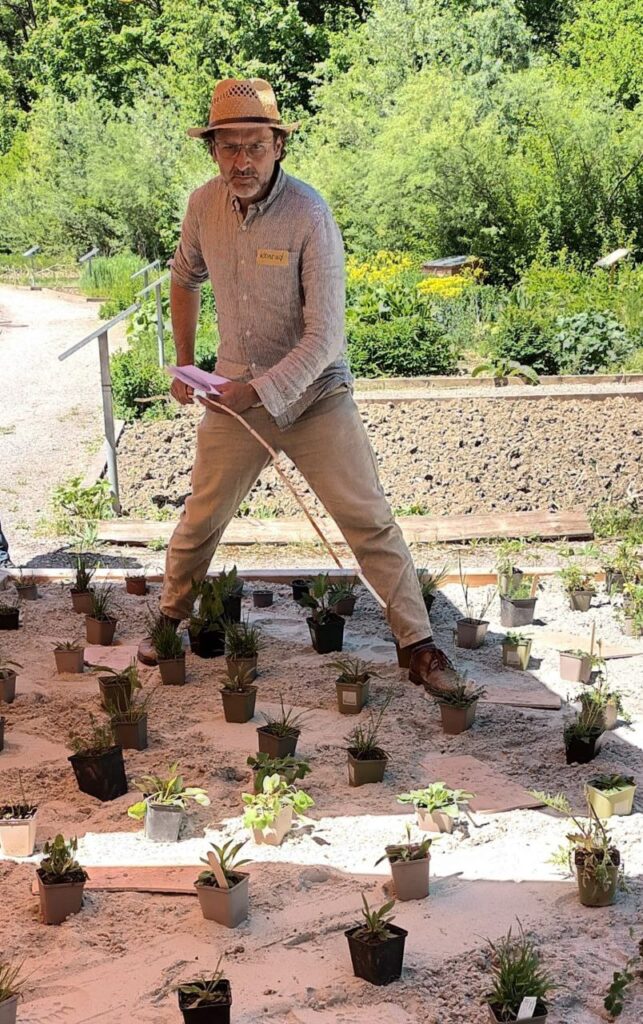

Das erste Treffen für die Planung des Dreieck-Beets am Ackermannbogen fand am 20. Mai 2025 vor der etwas verwilderten Fläche beim Speisecafé Rigoletto (Rosa-Aschenbrenner-Bogen 9) statt. Konrad Bucher vom BioDivHubs-Projekt erzählte uns vom Planungsprozess, den die Verbundpartner Münchner Umweltzentrum (MUZ) und TU München zusammen mit den Expert*innen vom Bund Naturschutz (BN) jetzt schon für die zweite größere Beetanlage durchgeführt haben:

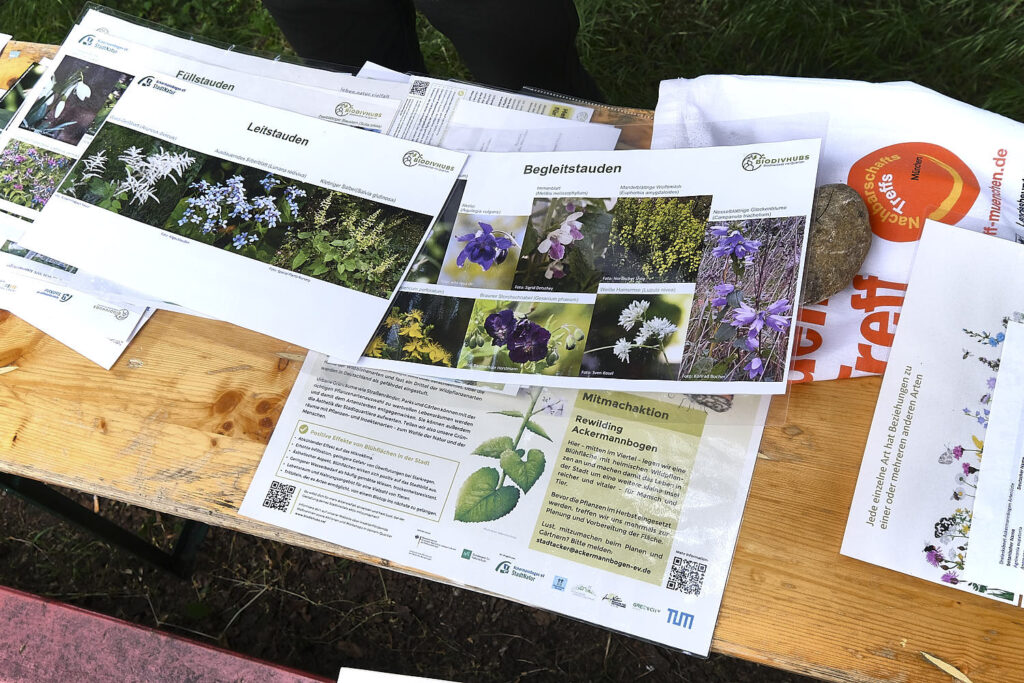

In einem ersten Schritt werden an diesen halbschattigen Standort angepasste Pflanzpläne erstellt. Viele der ausgewählten Pflanzen stammen aus dem „Lebensbereich Gehölzrand“, wo sonnenbeschienene und von den Baumkronen beschattete Bereiche ein sehr abwechslungsreiches Habitat bieten. Wir haben also eine reiche Auswahl an gebietseigenen Pflanzen zur Verfügung, die nun geschickt angeordnet werden müssen.

Zuerst werden die Leitstauden festgelegt, die der Fläche Struktur und Höhe geben sollen. Eine Gliederung der dreieckigen Fläche in drei ebenfalls dreieckige Inseln bietet sich als Gestaltungsschema an. Sind die wüchsigen und dominanten Leitstauden – Waldgeißbart, Silberblatt und Klebriger Salbei als Gerüstbildner im Raum gut verteilt, werden mit den Begleitstauden niedrigere farbige Akzente gesetzt. Eine Vielzahl von kleineren Wildpflanzen, die wir schon beim Balkonprojekt kennen – und lieben gelernt haben, kommen hier in Frage: die Ästige Graslilie, Immenblatt und Akelei, Johanniskraut und Nesselblättrige Glockenblume, Brauner Storchschnabel und Weiße Haimsimse – um nur einige zu nennen. Zuletzt werden in die entstandenen Lücken und ungenutzten Bereiche noch passende Streupflanzen eingeplant. Hier kommen die Frühlings-Geophyten in Frage, aber auch Lungenkraut und Waldmeister.

Die Jungpflanzen bekommt das BioDivHubs-Projekt von spezialisierten Wildstaudengärtnereien und zu einem großen Teil aus der Gärtnerei im Pasinger Magdalenenpark, in der Ehrenamtliche des Bund Naturschutz (BN) autochthone Pflanzen heranziehen (siehe Konzeptbeschreibung). Einige Arten ziehen wir seit diesem Jahr auch selbst heran.

Eine wichtige Information gibt uns Konrad Bucher zuletzt noch: Anders als bei der Neuanlage eines Wildpflanzenbeets auf einer Rasen- oder Wiesenfläche, darf man unter Bäumen nicht fräsen oder tiefreichend umgraben. Die Gefahr, das wertvolle Wurzelnetz der gestressten Stadtbäume zu beschädigen ist zu groß. Deswegen werden wir in mehreren Schritten die Fläche vorbereiten und erst im Herbst pflanzen. Dies hat auch den Vorteil, dass die zarten Jungpflanzen beim Anwurzeln keinem Hitze- und Dürrestress ausgesetzt werden.

Händische Flächenvorbereitung ist natürlich aufwändig – man muss in einem ersten Schritt die Gräser, die sich auf der Fläche ausgebreitet haben mit den Wurzeln rausnehmen und auf der Fläche als Bodenschutz belassen – dann wird Gründüngung angesät, um den Boden vorzubereiten – und zuletzt muss noch humoses Substrat aufgetragen werden. Da die drei Bäume aber ein mächtiges Wurzelwerk ausgebildet haben, wurzelt das Gras hier nicht allzu tief und verzweigt, so dass man es leicht rausnehmen kann. Die langsame händische Vorbereitung hat aber noch einen anderen großen Vorteil – man kann mit den schon auf der Fläche heimisch gewordenen Arten behutsam umgehen, sie dort belassen oder auch vorsichtig ausgraben, um ihnen ein weiteres Leben an einem anderen Standort zu garantieren. Und auch das Bodenleben wird geschont, wenn man auf das Fräsen verzichtet.

Glücklicherweise sind wieder viele Nachbar*innen begeistert beim Projekt dabei und übernehmen gerne diese Aufgaben.

Text und Fotos: Ruth Mahla