Planungsworkshop: Biodiversität vertikal!

Wie kann in unseren dichten Innenstädten Platz für Natur entstehen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Workshops „Biodiversität vertikal! Wie Balkone und Fassaden Lebensräume schaffen“, der am 21. Oktober im Büro von Green City e.V. stattfand.

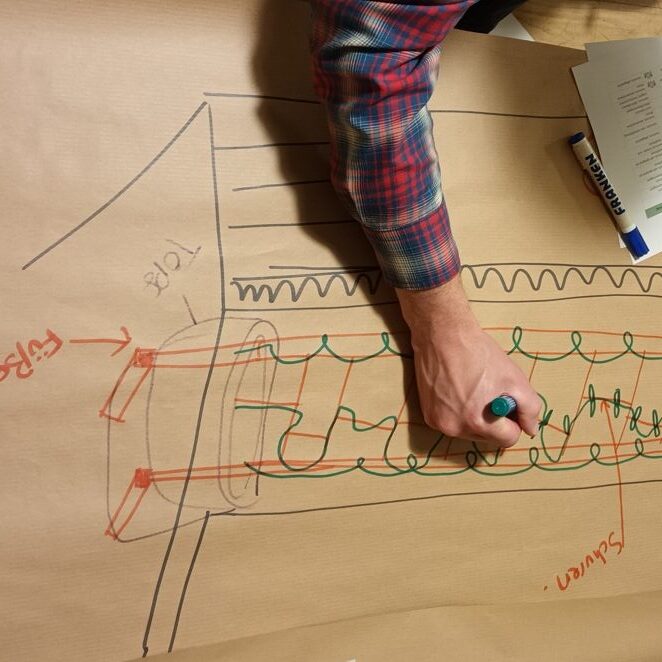

15 Teilnehmer:innen mit unterschiedlicher Gartenerfahrung – von neugierigen Balkonneulingen bis zu erfahrenen Stadtgärtner:innen – beschäftigten sich mit den Möglichkeiten des vertikalen Gärtnerns. Nach einem spannenden Input von Magdalena Engl und Marion Eder zur Fassadenbegrünung ging es direkt in die Praxis: In drei Standortgruppen (schattig, halbschattig und sonnig) entwickelten die Teilnehmenden individuelle Pflanzpläne für Balkone und Hausfassaden.

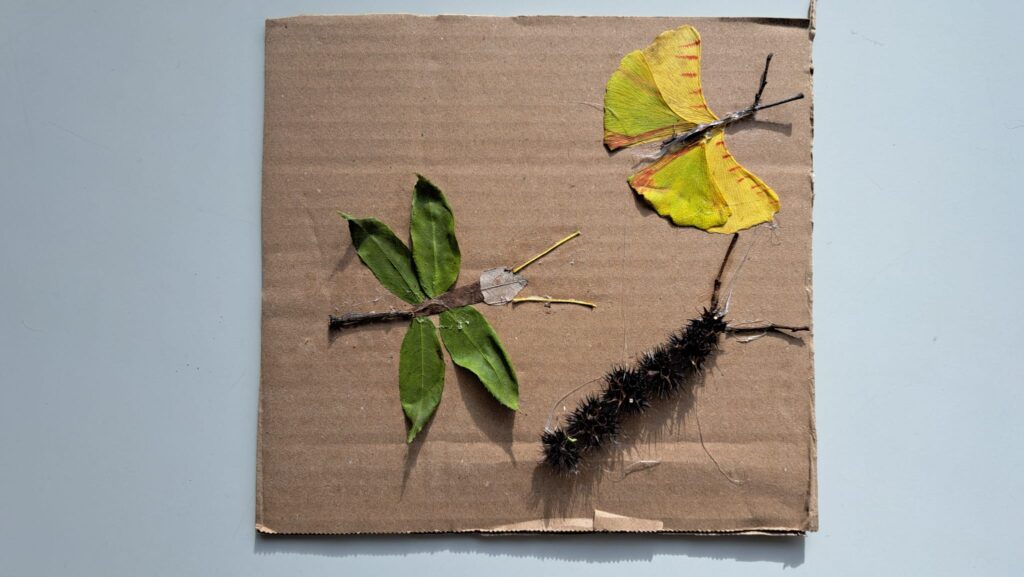

Im Mittelpunkt standen dabei heimische Kletterpflanzen sowie Arten, die in die Höhe wachsen oder überhängend gedeihen. Diese Pflanzen können selbst auf kleinstem Raum wertvolle Lebensräume für Insekten, Bienen, Schmetterlinge und Vögel schaffen. Die ausgewählten Pflanzen zeichnen sich durch Insektenfreundlichkeit aus und fördern so die lokale Biodiversität.

Neben der ökologischen Bedeutung bieten Fassadenbegrünungen weitere Vorteile:

- Klimaanpassung: Sie kühlen die Gebäudeoberflächen im Sommer und tragen zur Reduzierung von Hitzeinseln in der Stadt bei.

- Luftreinigung: Begrünte Fassaden filtern Staubpartikel und Schadstoffe aus der Luft.

- Schallschutz: Sie können den Geräuschpegel in belebten Innenstädten verringern.

- Energieeinsparung: Durch zusätzliche Dämmwirkung können Fassadenbegrünungen Heiz- und Kühlkosten senken.

- Gestaltung & Wohlbefinden: Sie verschönern das Stadtbild, schaffen Sichtschutz und tragen zum psychischen Wohlbefinden der Bewohner:innen bei.

Der Workshop bot Raum für Austausch, Inspiration und gemeinsames Planen und zeigte, wie mit etwas Kreativität und Wissen selbst kleine Flächen ein großes ökologisches Potenzial entfalten können.

„Biodiversität vertikal“ machte Lust auf mehr Stadtgrün und darauf, mit jeder begrünten Wand und jedem bepflanzten Balkon einen Beitrag zu einer gesünderen, grüneren Stadt zu leisten. Der Workshop könnte der Auftakt für eine Reihe weiterer Veranstaltungen sein. Für mehr Informationen schreiben Sie bitte an biodiversitaet@greencity.de

Text: Dr. Julia Gamberini, Marion Eder; Bilder: Julia Gamberini