Gemeinsam für mehr Artenvielfalt! Die BioDivHubs Saatgutmischung für München

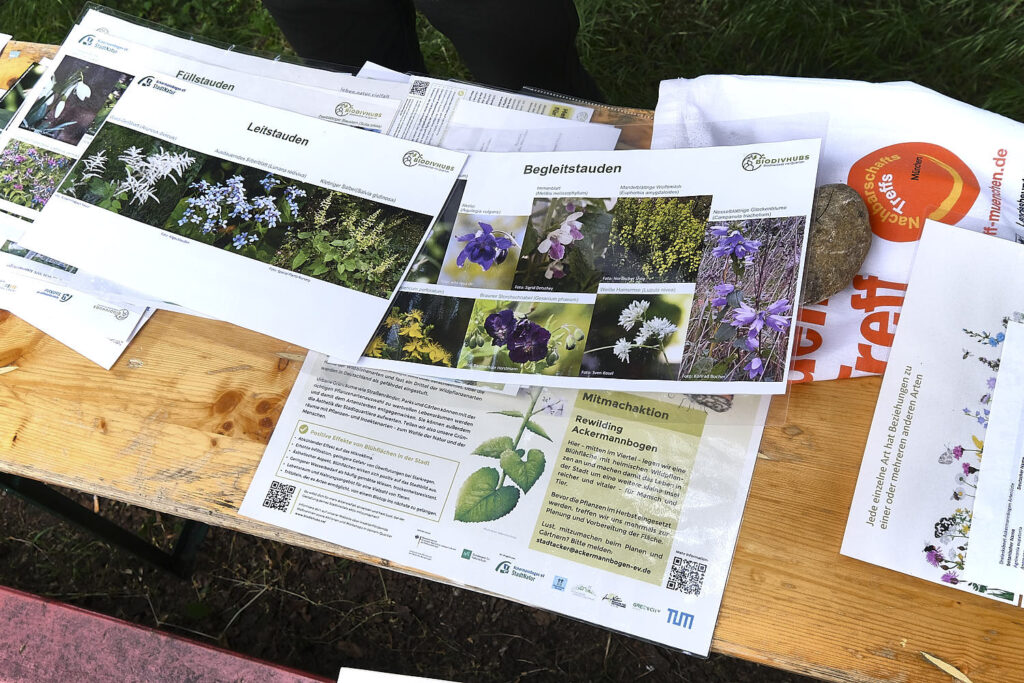

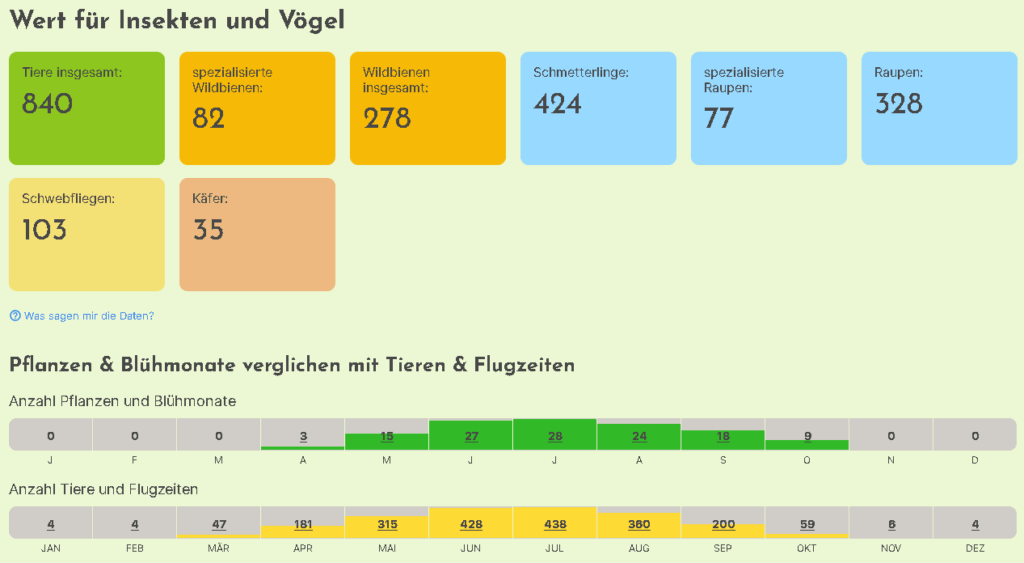

Gemeinsam mit ExpertInnen der Technischen Universität München haben wir eine insektenfreundliche Saatgutmischung mit heimischen Wildpflanzen entwickelt. Ziel war es, eine widerstandsfähige Blühwiese für den urbanen Raum zu schaffen, die nicht nur schön aussieht, sondern auch nachweislich zur Förderung der Biodiversität beiträgt.

Die Mischung enthält 31 heimische Arten, die besonders gut an Münchens Klima und Böden angepasst sind. Dazu gehören Pflanzen wie der Wiesen-Salbei, die Skabiosen-Flockenblume, der Scharfe Hahnenfuß und die Wiesen-Margerite. Die Vielzahl der Pflanzen schafft eine reiches Blühangebot von Frühling bis Herbst und bietet wertvolle Nahrung und Lebensräume für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

Ein begleitendes Experiment der TUM zeigte, dass die Blühwiese mehrere Wochen Trockenheit ohne Bewässerung übersteht -ein wichtiges Ergebnis angesichts zunehmender Hitze- und Trockenperioden in der Stadt, welche mit dem Klimawandel noch an Intensität und Häufigkeit zunehmen werden. Außerdem konnte bestätigt werden, dass sich eine höhere Artenvielfalt dank höherem Bodenbedeckungsgrad und stabilerem Blühangebot positiv auf die Widerstandsfähigkeit und die Resilienz des Ökosystem Blühwiese auswirkt.

Tipps zur Aussaat:

Optimal für die meisten Wildkräuter der Saatgutmischung ist ein sonniger Standort. Für die Vorbereitung des Saatbetts wird der Boden gelockert und bestehende Vegetation entfernt.

Das Saatgut gleichmäßig ausstreuen und leicht andrücken, aber nicht mit Erde bedecken.

Bei Bedarf vorsichtig gießen. Der Boden sollte in den ersten Wochen feucht sein, damit die Pflanzen gleichmäßig keimen.

Geeignete Zeiten für die Aussaat sind im Frühjahr von März bis Mai sowie im Herbst, optimalerweise im September.

Mit jeder neuen Blühfläche entsteht ein kleines Stück lebendige Natur, ein Beitrag zu einer bunteren, artenreicheren Stadt.

Fotos: David Schoo & Julia Gamberini